去年の今頃一回目の活動に参加させてもらったが、途中からの雨で作業も中止となり、その後も都合つかず参加できないままになっていた。

今回は植生調査の手伝いという案内で早々に申し込んでおいた。参加者は16名、あと地元の獣害対策協議会の方々、府振興局の職員、京大関係者など。

植生調査の目的は食害が減ってきて森の植生が回復し始めた時、その植生をどう扱ってよいかという情報を得ること。

食害を減らし、止める対策を行った後のプロセスになるので成果は気の長い先の話だ。

不嗜好植物が繁茂した所は植生回復に役に立つのかどうか?その辺の所はまだよく解っていないらしい。

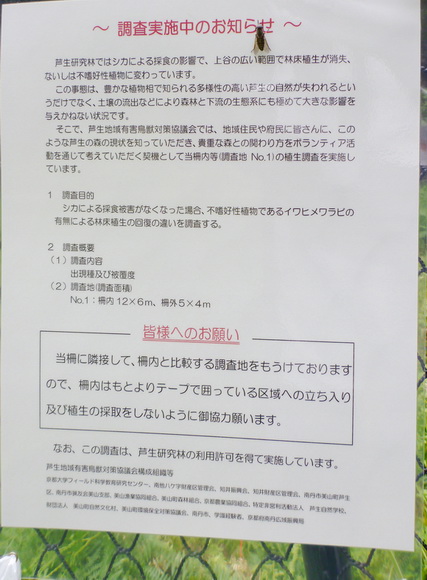

約6mx15mの柵内に設置された調査地。手前は不嗜好生植物であるイワヒメワラビが除去してあり、奥の繁茂している所にも手前と同じように調査区画(1x1m)が設定されている。

鹿に食べられることもないので植物が回復してきてるが、奥の繁茂の中にもブナやカエデの実生があるのは予想外。

串はブナの実生を数えるためのもの。ブナの残存数、枯死数、新たな出現数を数える。被覆度や種の判別も。

詳しい人がいると助かるけど、幼体の頃はさらに判別がつかない…。

現地での作業は11時頃から14時頃まで。その後、京大事務所で本日の纏めや感想など。

こうしたボランティアは自然を見る目を養ったり、関わりを考える良い機会なる。プリントみて説明聞いただけでは??…だったがなんとか手伝いもできて楽しい。

去年、由良川遡行を一緒させてもらった方や、スーパーな矢問さんともお話ができプラスαも。

心配した雨にも遭わず

内容のレポは矢問さんが詳しく掲載されてます。

また研究林のサイトにもその内掲載されると思います。

No responses yet